경주의 불국사에는 한국 불교 예술의 대표 석탑 두 기, 다보탑과 석가탑이 마주 서 있습니다. 이 두 탑은 단순한 건축물이 아닌, 불교의 심오한 철학을 담은 조형물로 각기 다른 세계관을 상징합니다. 특히 화엄 사상의 입장에서 볼 때, 다보탑은 다양성과 화합의 상징이며, 석가탑은 근본 진리와 정수를 담은 구조물입니다. 본문에서는 두 석탑의 구조와 상징적 의미를 비교하며, 불교 철학, 특히 화엄종의 우주관이 어떻게 건축 속에 표현되었는지를 해석합니다.

다보탑: 다양성과 화엄의 세계를 상징하다

불국사의 동편에 자리한 다보탑(多寶塔)은 일반적인 석탑과는 전혀 다른 형식을 지니고 있어 그 자체로 이목을 끕니다. 정방형 기반 위에 원형 기단과 3층의 팔각 지붕을 올린 복합적 구조는 중생들의 다양한 삶과 경계를 초월한 세계관을 상징합니다. 이러한 구조는 불교의 화엄철학, 즉 ‘모든 것이 하나로 통하고, 하나가 모든 것에 깃들어 있다’는 사상을 반영합니다. 다보탑은 불교 경전인 『법화경』에 등장하는 다보여래의 이름을 따온 것입니다. 다보여래는 석가모니 부처의 설법이 진실임을 증명하기 위해 나타나는 상징적 존재로, 다양한 불보살이 함께 모인 대승불교의 이상적 장면을 드러냅니다. 탑의 복잡한 구조는 이러한 다중적 세계를 시각적으로 구현한 것으로 해석됩니다. 특히 다보탑에는 사방을 감싼 네 마리의 사자상, 기단의 조형적 다양성, 상층부의 연꽃 장식 등, 세속과 초월, 다원성과 일체성을 함께 담고 있습니다. 이는 화엄경의 핵심 개념인 ‘인드라망(因陀羅網)’ – 서로 다른 존재들이 무한히 연결되어 있는 거대한 우주적 그물망 – 을 시각화한 건축적 은유로 읽을 수 있습니다. 따라서 다보탑은 단순히 신성한 탑이라기보다 우주적 조화와 상호의존의 메시지를 전하는 예술적 철학 구조물로 평가됩니다.

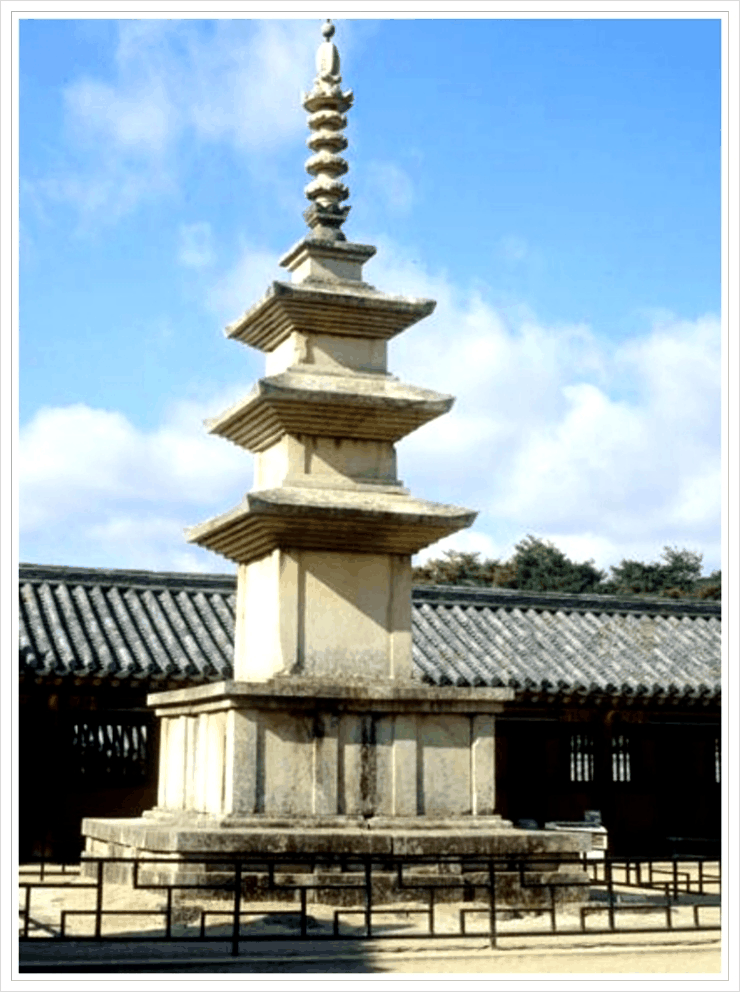

석가탑: 절제와 본질, 불변의 진리를 담다

다보탑과 마주한 서편의 석가탑(釋迦塔)은, 그 외형만 봐도 전혀 다른 인상을 줍니다. 단순하고 정제된 삼층 석탑의 구조는 절제미의 극치라 할 수 있으며, 이는 석가모니의 가르침 – 불변의 진리, 중도, 공(空)의 철학 – 을 시각적으로 형상화한 것입니다. 석가탑은 ‘무영탑’이라는 별칭도 가지고 있습니다. 외형에 장식이 거의 없고, 사방이 트인 직선적인 구조로 인해 그림자조차 드러나지 않는 듯한 순수한 형태를 유지하고 있기 때문입니다. 이처럼 단순한 형태 속에는 변하지 않는 진리와 근본의 길이라는 불교의 핵심 개념이 담겨 있습니다. 화엄사상의 관점에서 볼 때, 석가탑은 "하나가 전체를 이룬다"는 통합의 개념에서 ‘하나의 중심’을 상징합니다. 즉, 우주의 다양한 세계와 현상을 설명하는 데 있어 기준이 되는 본질적 진리, 석가모니의 교법을 드러내는 것입니다. 다보탑이 다중성 속의 통합이라면, 석가탑은 근본 중심에서 출발하는 통일의 상징입니다. 탑 안에서 발견된 무구정광다라니경은, 이 탑이 지닌 종교적 의미를 더욱 공고히 해줍니다. 이는 불교의 초기 교법이자 수행의 정수를 담은 경전으로, 석가탑이 가진 불교 근원의 상징임을 명확히 보여줍니다. 이처럼 석가탑은 ‘적요함 속 진리를 담은 형식’, 조형과 철학의 일치를 통해 불교적 사유를 건축으로 표현한 뛰어난 사례로 평가됩니다.

두 석탑의 상징 구조 비교와 철학적 의미

다보탑과 석가탑은 불국사라는 동일한 공간에 존재하면서도, 완전히 다른 조형성과 철학을 표현합니다. 이는 단지 예술양식의 차이가 아니라, 불교의 두 핵심적 사유 구조 – 통합과 본질, 다양성과 절제 – 의 상징적 표현입니다. 다보탑이 역동적이고 복잡한 형태로 ‘관계성과 다차원적 세계’를 구현한다면, 석가탑은 단순하고 안정적인 형식으로 ‘본질과 근원의 길’을 강조합니다. 다보탑은 화엄사상의 우주적 상호의존성을 시각화한 것이며, 석가탑은 초월적 진리를 상징하는 조형물이라 할 수 있습니다. 이러한 구조적 대비는 실제로도 ‘화엄경’ 속 이야기 구조와 닮아 있습니다. 화엄경은 수많은 보살과 부처가 등장하는 장대한 세계관을 그리고 있으며, 각각의 존재들이 서로 다른 자리에서 전체적 조화를 이룬다는 메시지를 전합니다. 다보탑은 바로 이러한 세계의 구체적 형상화라 볼 수 있으며, 석가탑은 그 조화의 중심이 되는 진리의 고요함을 나타냅니다. 두 탑은 함께 있음으로써 완성됩니다. ‘다름 속의 하나’, ‘하나에서 드러나는 전체’ – 이것이 바로 화엄사상의 중심이며, 불국사에 두 탑이 함께 서 있는 이유이기도 합니다. 예술과 철학이 일치된 이 두 구조물은 단순한 문화재를 넘어, 한국 불교의 정수를 압축적으로 보여주는 상징입니다.

다보탑과 석가탑은 단순한 석재 구조물이 아닙니다. 각각 다중성과 본질, 화려함과 절제, 관계성과 중심이라는 불교적 사유를 건축으로 형상화한 철학의 탑입니다. 화엄 사상의 눈으로 바라볼 때, 이 두 탑은 마주하면서도 서로를 보완하는 완전체를 이룹니다. 우리는 이 두 석탑을 통해 한국 불교가 말하는 우주의 구조와 인간 존재의 의미를 깊이 있게 되새겨볼 수 있습니다. 경주 불국사를 찾는다면, 이 두 탑 앞에서 ‘철학이 깃든 조형미’를 꼭 음미해보시길 바랍니다.